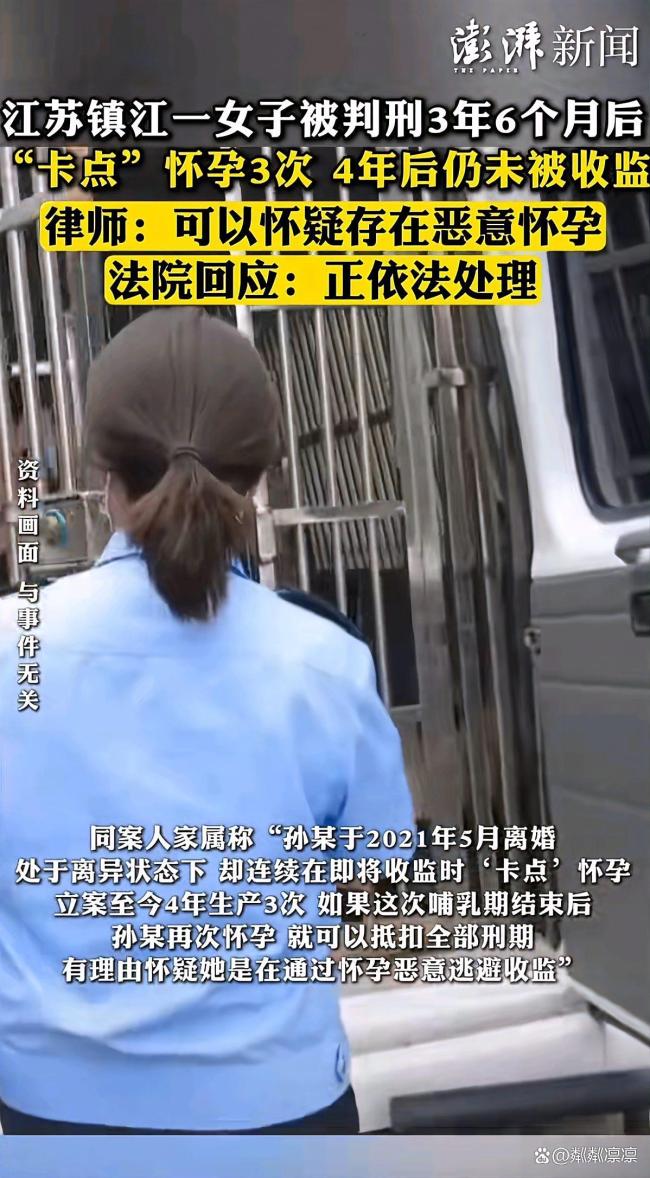

怀孕竟成了某些女罪犯的“免罪金牌”?近日镇江曝出一桩匪夷所思的案例:孙某在判刑后4年内通过3次“卡点怀孕”逃避收监,引发社会广泛争议。数据显示,“连续怀孕”逃避刑罚者竟占三成,其中近半处于未婚、离异状态。

《刑事诉讼法》第265条本是人道主义的温情设计,为怀孕哺乳期妇女开辟特殊通道。北京华一律师事务所秦旭东律师指出,这项规定既符合法治精神,又体现人文关怀。但在镇江案例中,孙某先后涉嫌职务侵占、虚开发票等罪名,却在2021年取保候审后,精准利用生育周期拖延司法程序。

更令人震惊的是,检察机关调研发现,这类“以孕避刑”者中,有近半数通过非法胚胎移植等极端手段受孕。法律学者指出,当胎儿沦为逃避刑罚的工具,这不仅是对生命的亵渎,更可能制造出大批“生而不养”的事实孤儿。

数据显示,真正能按期收监的执行率仅为22.2%。这种异常现象暴露出几个关键问题:“恶意怀孕”难以界定,现行法律缺少明确判定标准;执行环节存在监督盲区,对暂予监外执行人员缺乏动态监管;缺乏惩戒机制,对故意规避刑罚行为没有相应处罚规定。

在陈某案例中,检察机关发现其“不再哺乳婴儿”才予以收监,这种被动应对凸显制度缺陷。法律界人士担忧,若不及时修补漏洞,可能引发破窗效应,导致更多效仿者出现。

要解决这一难题,需要在多个维度寻求平衡:既要维护法律威严,又要保障妇女儿童权益;既要堵塞漏洞,又不能因噎废食;既要从严执法,也要避免矫枉过正。

专家建议可借鉴国外经验,建立“恶意规避刑罚”的认定标准,对通过非法手段怀孕、连续多次利用生育权逃避执行等行为予以规制。同时完善动态监管机制,采用电子监控等手段确保暂予监外执行人员不脱离监管视野。

当法律的人道关怀沦为犯罪工具,受损的不仅是司法公正,更是社会的道德底线。我们需要以制度智慧守护法律初心,让每一个生命都能得到应有的尊重——不论是未出生的胎儿,还是渴望公平的公众。如何平衡生育权与司法公正?这个关乎法律与伦理的命题,值得每个人深思。

益通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。